母校的恩泽

★高泰东

我是1960年—1966年在溱潼中学念书的。

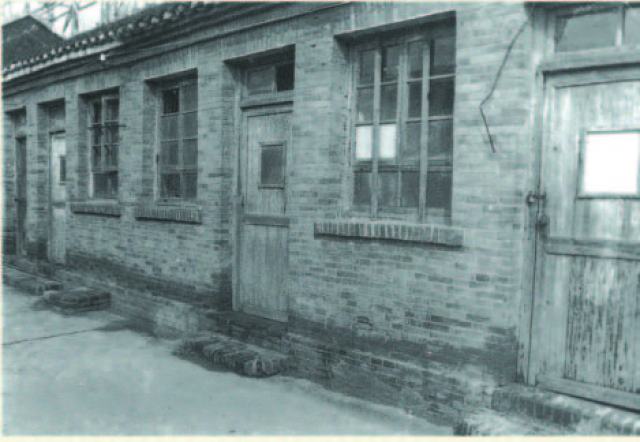

母校的风光令人难忘。溱湖中的一个“全岛”,直径约500米吧,一条大堤与小镇相连,这就是我们的母校。如果化大境界为小景,美丽的校园就是水里游动的一只蝌蚪,是文字间停顿的一个“,”,是手中放飞的一只风筝……在那里,悠悠烟水,依依垂柳;泛泛渔舟,闲闲鸥鸟。绿水碧波绕校园私语,红墙黛瓦坐树间思索。吴嘉纪、郑板桥、蒋鹿潭直至于右任等都曾在校园附近泊舟,留下或清丽或忧伤的诗和词,湿漉漉的;黄桥决战前夕,新四军挺进纵队司令管文蔚也在校园西边船上,他没有吟诗,而是与国民党苏鲁皖边区游击总指挥李明扬在那里成功地进行了水上商谈……在校时感觉不深,离开后方才感情用事地醒悟:啊,原来母校是世界上最美丽的校园!

然而,让我更加难忘的是那个特定年代母校的恩泽,这份恩泽惠及了我的求学青春,影响着我的整个人生。这份恩泽已经融化在我的血液里,令我刻骨铭心。

那是一个饥饿的年代。在校学生少时700多人,多时800多人,除镇上同学在家吃饭外,农村来的都在学校就餐,总有500或600多人吧。1960年—1962年,农村饥荒蔓延,饿死好多人,农村同学根本没有粮食往学校带。我们每天都在饥饿中,老师也是。有一次我去办公室,就看到50开外的黄老师从桌柜里端出咸菜。

吃菜基本自给。学校把能种的地都用来种菜。印象深的是冬瓜和腌菜,似乎不种萝卜,因为肚里“没油”,吃了会“闹心”。秋天的阳光下,校园内“碧绿的菜畦”是一大景观。伙房后有好几口大缸和1个水泥池用于腌菜。从1962年起,学校把原来种玉米的一片地改种大豆。于是从这一年冬季起,中午的咸菜汤里就有了雪白的若浮若沉的营养品——豆腐块。许多年后才知道,这是陈万庆校长的主张。不种玉米的理由有二:一是种玉米往往只收“青棒头”,不经济;二是种玉米苦田。改种大豆也是两个理由:大豆可以磨豆腐改善学生伙食;种大豆不苦田(豆科作物有根瘤菌)。学校还养猪,期中和期末考试后,我们就能吃上肉。要不是在学校,谁能吃到肉!因为养猪的成绩,女工友徐桂英被推选为“劳动模范”。

因为饥饿,冬季觉得特别冷。1963年冬季,我读高一时,衣着袖短棉硬,上课时瑟瑟发抖。班主任孙永年老师见了,向学校借来2件大棉袄,给了我和另一位寒冷的同学。那件棉袄穿上身的感觉,40多年以来的每一次记忆都好像就在昨天,并一次次使我忍不住热泪盈眶。我知道,这件棉袄将会温暖我的一生。

读高中时,我们这一届(就一个班)又幸运地遇到学养很深的老师。教语文的王献庭老师获得过惠浴宇省长颁发的嘉奖,他精通古文,讲解时不是一句一句地讲,而是一个字、一个词地讲。以至直到今日,不要说一般古文,即使《蜀道难》难于上青天,我也能把全篇背诵下来。他的板书横平竖直,一笔一划从不“勾连”,是“正楷”。他的字让我们理解到“一丝不苟”的真正含义。教代数的王金泉老师因身体原因没有读研究生,他是当时的“数学权威”,全县凡有解不出来的数学题,最后只有找他。朱孝志老师教解析几何,他在黑板坐标上徒手绘制的抛物线、渐进线、花瓣状曲线光滑无结,堪称艺术品。他总结的“从难从严从基本”则成为我们的学习方针。班主任孙永年老师教物理,常常是几支粉笔进教室,讲得课堂鸦雀无声,充分显示了他对这一学科的洒脱和一点罗曼蒂克。他那“物理=语文+数学”的著名论断,相信他的学生一个也不会忘记。

岁月匆匆,人事沧桑。一眨眼,40多年过去了。偶尔路过溱中时,我会情不自禁地向校园里痴痴地张望。这时相见不相识的晚辈同学会笑问:客从何处来?我只能酸楚地笑一笑。如果把延续了一千多年的这一问话,变成“客从此处去”,该多好。

春花,秋月;秋月,春花。多少年来,在我心中,母校似乎不再是原来的校舍和老师,而是人生中一个神圣的“文化驿站”,是一种蓬勃向上的精神。

高泰东,溱潼中学校友,国家级推广研究员,南京农业大学客座教授,博士生实习导师,享受国务院政府特殊津贴。

(本文为节选)