泰州姜堰:“瓦匠诗人” 平凡生活中的诗意追求

在泰州市姜堰区,有这样一位独特的人物——宋圣林,他是常年与钢筋水泥打交道的瓦匠,也是在诗歌世界里默默耕耘三十年的追梦者。这个冬天,他的内心满是温暖,在2024年底,他成功加入江苏省作家协会,成为该区年度唯一入选者,这是对他多年诗歌创作之路的有力肯定。

花两个多月工资,赴“诗歌之约”

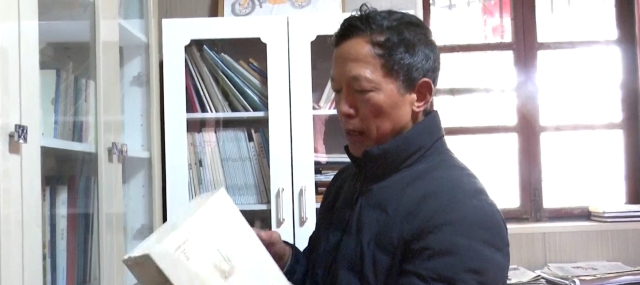

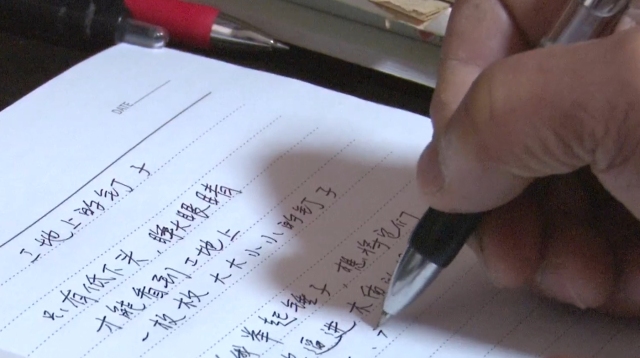

老宋的本职工作是一名瓦匠,在工地上与钢筋水泥打交道了大半生,同时,与诗歌也“相守”了30年。他中等身材,面庞瘦削,常年劳作的手,爬满了皱纹与老茧,诉说着生活的不易与时间的堆叠。然而,这又是一双充满诗意的手,筑砌着远方和梦想的心灵之屋。

老宋是初中毕业,上学时,他便对诗歌产生了兴趣。而工作成家后,业余时间碎片化,阅读、创作大多比较短小的诗歌,十分合适。就这样,老宋与诗歌结下了不解情缘。1995年,28岁的老宋,在家乡姜堰的报纸《罗塘天地》上,发表了1首小诗《致春雨》,这是他的习作第一次在出版物上印成铅字。当时,老宋收到了5元稿费,差不多是他干半天瓦工的工资。尽管到手的“米”不算多,但对老宋来说,是巨大的鼓舞。对于一名创作者来说,还有什么比作品发表更令人兴奋的呢?还是在1995年,老宋为了诗歌,人生中第一次远赴北京,千里走单骑。

那个冬天,他正在工地上干活,突然收到了一封挂号信。原来,《中国现代诗》联合《诗探索》举行名家编辑讲座和改稿会,诗坛名人李瑛、牛汉、谢冕,杨匡汉,吴思敬、韩作荣、李小雨等都会出席,来信邀请作者们参加。三天活动费用,需要自行缴纳550元,且不包括来回车费,对此,老宋还是果断决定参加,尽管这会花去他两个多月的工资。时隔30年,当年的名家名编们,大多已离开人世,但他们的悉心指导和谦逊随和,依然深深印刻在老宋的脑海里。回过头看,老宋觉得这趟“追星之旅”,还是一个字——值。对于诗歌的痴迷和狂热,老宋家人表示理解和支持。因为他也在努力干活,赚钱养家,左手仍有烟火,右手不忘“星火”。老宋的同事看待他写诗,也更多是善意,并未冷嘲热讽“一名瓦匠折腾那么多干吗”。老宋之前打工的公司老板是一名清华高才生,知道员工写诗,每次到工地视察,他总不忘和老宋谈诗聊词,说起清华大学诗社的故事。有时,他还让老宋把写的诗拿给他看,然后点评几句。在这个公司,老宋从普通打工仔,干到了独当一面的施工队长,除了本职工作尽心尽力,大约是因为自己在平凡生活中仍有追求的精气神,或多或少也触动了老板。

创作灵感来自真实生活

老宋喜欢的诗人有很多,早年喜欢艾青、藏克家、牛汉、顾城、舒婷、食指等,现在喜欢张二棍、刘年、李不嫁、余秀华等。

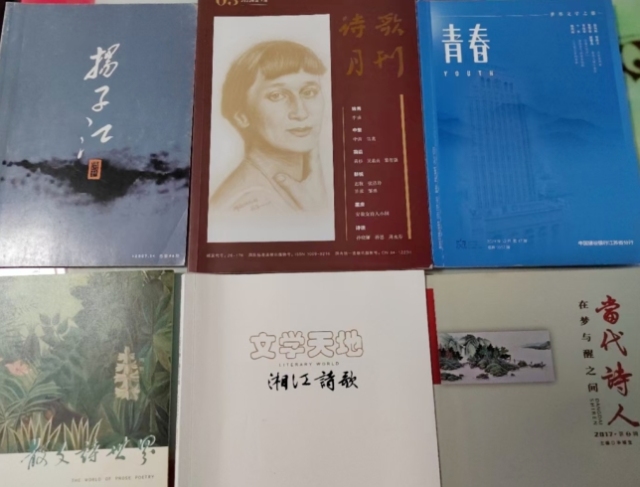

写诗30年,老宋已经记不清写了多少首,粗略统计,在各种刊物上大约发表了300多首,其中包括著名杂志《扬子江诗刊》《星火》《青春》《诗歌月刊》等。此外,他的诗歌还被收入各类选本,包括《2018江苏新诗年选》《中国乡村诗选编》《2020中国微信诗歌年鉴》等。老宋写的都是现代诗,语言平实质朴,但感情真挚动人,读起来耐人寻味、意犹未尽。他的灵感大多来自真实生活。2015年,老宋的父亲突然离世,操办完丧事后,沉浸于悲痛中的他,抬眼看到了偏屋后面的那棵柿子树。往年,当柿子挂满枝头,父亲便会摘下果实,去城里卖掉补贴家用,而现在柿子仍在,父亲却走了。一瞬间,老宋大脑火花迸发,他猛地想到了“那么多的柿子还在树上等着”。于是,他以此句为题,写了下一首诗。“那么多的柿子还在树上等着/它们出奇的安静/连路过的秋风也放慢了脚步/它们等呀等呀等/一天一天又一天过去了/还是没能等来我的父亲……”稿件投出去三天,便在《泰州晚报》发表,并且,之后多次作为典型,被点赞鉴赏。老宋说:“写诗并没有什么秘诀,唯多读多练。”正如陆游所讲“汝果欲学诗,工夫在诗外”,付出终将有回报,也许会迟到,但还是会到。

诗歌不老,点亮平凡人生的一盏灯

对于老宋来说,写诗不能养家糊口,也不能光宗耀祖,但是,却为他平凡的生活,点亮了一盏明灯。这束光,让他在尘世中多了一个念想,一份希望,一种力量。或许,这束光不足以照耀整个人生,但却不可或缺、无比值得珍惜。如今,老宋依然保持创作,大约一周两三首。他的下一个目标,是加入中国作协。这是他心中的“珠穆朗玛峰”,虽然难攀登,可他会一直向着那座山进发。都说现在“诗歌已死”,老宋并不这么悲观——他已经写了30年,未来还会继续写,写诗的人还活着,诗歌又怎么会死?(钱雪)