姜堰历史上三次称“市”

姜堰原来是个堰名,后来变成了地名。姜堰历史上先后三次称“市”,相关志书均有记载。最早的一次是在四百多年前,说出来让人难以置信,但是彼姜堰市非此姜堰市,市与市的内涵完全不同,应当区别对待,不能混淆。

第一次称“市”是在明崇祯年间之前,这里的“市”,侧重指集市、货物交易场所,与街、坊、巷并列,列街之后、坊之前。

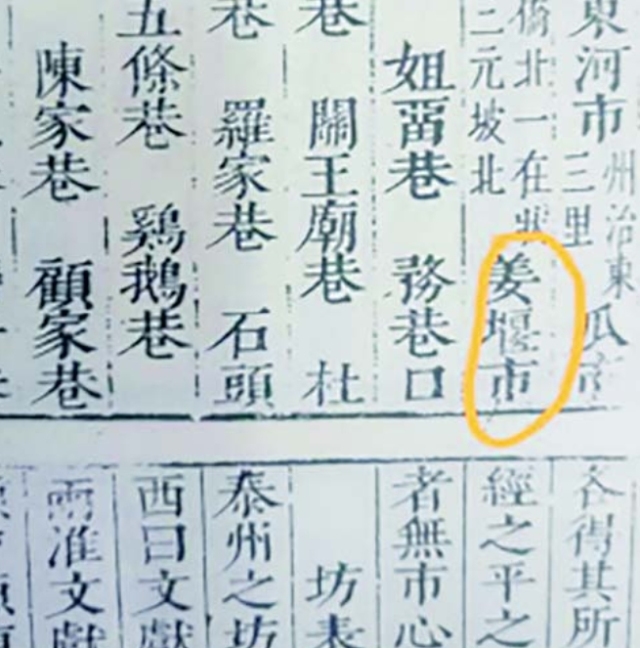

据《崇祯泰州志》记载,当时的泰州街市有:自北而南的大街、自东而西的大街、十胜街、状元街、运司街……新桥市(即南北关二市)、鱼行市(州治北五里)、瓜市(州治东北七里)、东河市(城东三里)、蒲鞋市(一在登仙桥北,一在状元街,一在三元坡北)、姜堰市(城东四十五里)。

其后的《道光泰州志》也有类似的记载,那时泰州有四个市,即:新桥市、东河市、蒲鞋市、姜堰市。《宣统续纂泰州志》还加了一个“牛市”,在时家巷北。

以上是姜堰第一次称“市”,这段历史早就淹没在岁月的长河之中,估计现在很少有人知道。

第二次称“市”是在民国二年,姜堰市上面缀“泰县”,县在市上,市在县下。

民国元年,民国政府“废州设县”,将泰州更名为泰县,将“泰州知州”更名为“泰县民政长”,同时实行地方自治区制。1911年10月,江苏省临时议会议决《江苏暂行市乡制》(简称市乡制),清制原定县治所在地称为城,村庄屯集人口在5万以上的称为镇,不满5万人口的称为乡,《市乡制》把城和镇并称为市,乡则依旧。按照这一规定,泰县全县设8个市40个乡,其中的8个市为:城市、姜堰市、海安市、坂埨市、港口市、小纪市、樊汊市、梅兴市;40个乡为:沈坞里乡、西石羊乡、张五尖乡、西汪乡、娄庄乡、梁邰庄乡、校林邓夏庄乡、白米乡、顾高庄乡、曲塘乡、彭家埭乡、查家庄乡、苏陈庄乡、周家埭乡、吴家堡乡、陈柯庄乡、陆家巷乡、桥头乡、谢王河乡、张家院乡、大埨庄乡、塘湾乡、孙家庄乡、蒋垛乡、双河李家庄乡、大泗庄乡、黄沙沟乡、沈家渡乡、东尹庄乡、张家坝乡、孙家庙乡、闾家巷乡、寺巷口乡、金家庄乡、纪家庙乡、庄家桥乡、屠家桥乡、唐家楼乡、头营乡、殷家庄乡。

显而易见,这里的“市”并不等同于《崇祯泰州志》里的“市”,也不等同于今天县级市的“市”或地级市的“市”,相当于清朝的镇。

民国十六年(1927年)改市乡制为市乡行政局制,泰州的行政区划调整为15区,姜堰为第五区,区机关驻姜堰镇。市乡以下废除都图制,改为闾邻制。

姜堰第三次称“市”是在新中国成立之后的1994年。这里的“市”是指县一级的行政区划,与县平级。

1994年7月27日之前,姜堰市称泰县,隶属扬州市,县治在姜堰镇。

1994年7月27日,民政部报经国务院批准,同意撤销泰县,设立姜堰市(县级)。

1994年8月15日,省政府根据民政部批文,发文同意撤销泰县设立姜堰市,原泰县行政区域为姜堰市行政区域,仍由扬州市代管,实行计划单列。是时姜堰市下设7个区和35个乡镇:7个区包括姜堰区、顾高区、张甸区、寺巷区、苏陈区、港口区、溱潼区,35个乡镇包括白米镇、娄庄镇、大埨乡、蒋垛镇、仲院乡、运粮乡、张沐乡、洪林乡、兴泰乡、沈高镇、官庄乡、姜堰乡、姜堰镇、太宇乡、王石乡、顾高镇、梅垛乡、张甸镇、蔡官乡、大冯乡、苏陈镇、桥头乡、淤溪乡、溱潼镇、溱潼乡、俞垛镇、叶甸乡、马庄乡、里华乡、港口镇、罡扬乡、寺巷镇、塘湾乡、白马乡、大泗乡。

2012年12月,经国务院和省政府批准,撤销县级姜堰市,设立泰州市姜堰区,如今的姜堰是区,三次称“市”俱成历史。

姜堰三次称“市”一次比一次进步,广大市民完全有理由相信,明天的姜堰一定会更好。