社会救助创新实践成果③| 泰州市姜堰区:全面建立社会救助主动发现监测预警机制

2020年,全省各级民政部门强化兜底责任,深化改革创新,坚持问题导向,破解发展难题,围绕温情救助改革、社会救助“放管服”改革、主动发现机制、拓展救助服务、支出型困难家庭救助、供养对象关爱照护等方面,形成了一批社会救助创新实践成果。“江苏民政”微信公众号特别推出系列专题,向您推介江苏社会救助改革中的新举措、新成果。

以“四个一”为支撑

全面建立社会救助主动发现

监测预警机制

泰州市姜堰区民政局

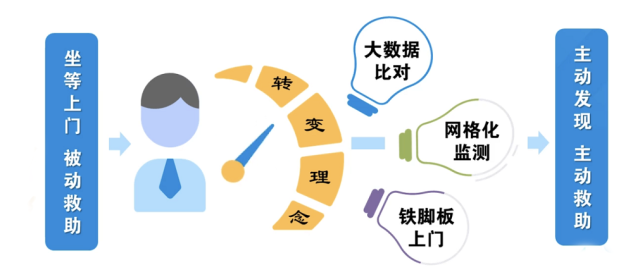

按照“大数据主动比对、网格化主动监测、铁脚板主动服务”的工作思路,研发社会救助综合平台,科学设置重病、重残、受灾、教育等各类预警项目,依托大数据智能分析手段和部门排查、村居走访、网格上报、个人申请等传统信息归集方式,全面构建社会救助主动发现监测预警机制。

一、具体做法

一个平台预警。一是智能预警。研发社会救助综合平台,集成民政、教育等22个部门40多项比对和预警数据,设立救助信息和比对信息“两个数据库”,采取个性化预警和系统自动预警两种预警模式,及时发现新增和应核减救助对象。二是快速核查。平台在手机端开设核查端口,核查指令派发后,手机端自动同步生成核查对象后台数据,入户核查人员在核查终端上核验、补充相关信息,后台第一时间同步共享核查采集信息。三是高效比对。集成各部门救助对象的基础数据,实时比对救助对象户籍、就业、社保、公积金、家庭财产、工商登记、死亡等信息。创新实施“事前比对”,将救助对象数据库内的困难群众信息定期推送省级层面大数据比对,比对结果3个月内有效,做到在库困难群众省级比对信息随时调取使用。

一张网络监测。将社会救助监测纳入网格化管理,出台困难群众定期走访探视制度,依托镇街网格员和民政协理员队伍,及时掌握5类困难群体家庭收入、财产等变动情况,辖区居民遭遇突发事件、意外事故和罹患重病等急难情况,第一时间通过手机端“主动发现”模块上报。健全数据比对信息下发、走访监测情况上传双向互通机制,全区22个部门、14个镇街、264个村居全部配发了信息平台用户名和密码,建立起区、镇、村社会救助主动发现三级网络。

一个端口受理。一是“模糊申请”。救助申请人下载“江苏政务”APP或进入“江苏姜堰”微信公众号“微政务”栏,点击“姜堰社会救助”即可在线申请所有社会救助事项。系统取消注册程序,实行“模糊申请”“开放受理”,申请人只需如实填写姓名、身份证号码、联系电话,陈述困境诉求等核心要素,并授权经济状况信息核对,即可完成救助申请。二是“智能研判”。困难群众申请救助,只需上传身份证、电子委托授权书,其他证明资料由系统自动抓取,并实施智能研判,自动推送求助人家庭成员基本信息、病残信息、帮扶信息、历史救助信息、家庭经济状况等,精准筛选救助事项,平台第一时间发出提示,系统指挥中心向职能部门派单,实现“一门受理、多方响应”。三是“一网通办”。横向上,集成部门力量,将具有社会救助职能的16个部门(单位)的26项救助职能全部搬到社会救助综合平台上办理。纵向上,打通平台资源,实现求助申请、核查审批、资金发放、档案管理“上下联动、一网通办”。

一套机制保障。定期召开部门联席会议,研究会商相关事项。及时出台《关于建立社会救助主动发现监测预警机制的实施方案》《关于建立社会救助综合平台运行部门联动机制的通知》,梳理部门会商、数据交换、派单处理、督查督办、限时办结等制度汇编,形成了一套完善的运行机制。

二、初步成效

更加精准。一是提升了精准救助率。通过网格员队伍走访排查,主动发现和救助各类困难群众334人次;信息平台主动预警大重病患者923人次,经核查,将116人纳入低保,对257人实施临时救助;主动预警重残未享受补贴人员523人,经核查,对符合条件的274人及时发放补贴。及时核减因超龄、收入变化等导致不符合救助条件的103例,核减死亡保障对象262例。二是提升了政策落实率。通过大数据比对,倒逼政策落实,特困供养人员新增944人,困境儿童新增1146人。

更为高效。进一步量化社会救助办理时限,推行“1110”限时办理制,1个工作日完成受理,1周完成上门核查,10个工作日完成救助审批,从申请到资金发放,比原来节省至少5个工作日。

更显温情。针对部分救助申请人不会操作手机、身体不便等特殊情况,工作人员主动登门调查办理,全过程数据网上走、干部帮着办,群众对社会救助工作的便捷度、满意度和获得感进一步增强。