原乡诗意浓

我的故乡在美丽的苏中平原,那里土地肥沃、物产丰富、民风淳朴。离开故乡多年,故乡一直住在我心中最温暖的地方。

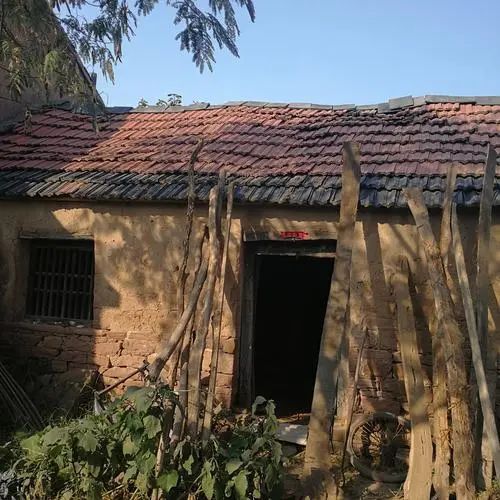

一、老屋

老屋建于上个世纪五十年代,土坯墙、茅草顶,六十年代初我出生时翻建成砖瓦房,三间五架梁。

父母先后离世,老屋变得空荡荡起来,四周的砖墙早已斑驳,风雨侵蚀,有些砖皮开始剥离。老屋的墙角青苔悄然爬上,那是岁月留下的诗行。推开沉重的木门,吱呀一声,那是父母的问候。随着问候,一股熟悉又陌生的气息扑面而来,那是家的味道。门轴上的铜绿,是父母的手印,留着父母的体温。瓦片间闪烁的微光,如同历史的碎片,在眼前跳跃。屋内,斑驳的墙壁上,每一道裂痕都藏着一段故事,每一根椽木都挂着一段回忆。每当太阳升降,月光透过窗棂,洒在地面上,形成斑驳的光影,如同历史的画卷,在眼前缓缓展开。

老屋的地面,铺着水泥方砖,一块块方砖依然坚实如初,但有些边角已有不少磨损。屋内的家具,虽已陈旧,却依然散发着淡淡的木香,奶奶生前睡过的雕花床,爷爷坐过的圈椅,父母用过的扁担、木犁,都静静地伫立在那儿。触摸这些家具,仿佛能感受到先人的温度,与他们进行一场跨越时空的对话。

听奶奶说,当年建这老屋时,父亲手上只有二百块钱,除了买木料、水泥以及匠人的工钱外,都是左邻右舍帮的忙,河东的年哥帮我们家做了一个月工,分文不要;前屋的焕荣伯伯从放线到盖瓦,一步不离;西边的杨二、玉寿伯伯每天都要来问一声要不要打下手;运砖头那天竟然来了二十多个人。这缘于我们一家的好人缘,特别是奶奶,出了名的好人,不管谁家遇到困难,奶奶总是慷慨解囊。老屋见证了故乡纯朴的民风,也记录了父辈们纯洁的友情。

老屋刚建成时,每年都有燕子到我家屋檐下筑窝,我们嫌燕子拉屎,有次想拿竹竿捅。奶奶连忙伸手拦住,告诉我们,燕子也要有个家,她是人类的好朋友,帮我们捉害虫,风雨来临前给人们通风报信。奶奶教导我们,人要有爱心,你对人好,人才会对你好,动物也一样。奶奶还一句一句教我们唱歌:“小燕子,穿花衣,年年春天来这里,我问燕子你为啥来,燕子说,这里的春天最美丽......”奶奶的歌声至今还响在老屋上空。

老屋是历史烙在故乡的印记。关上老屋大门,回头凝视,看到的它不仅仅是一间房子,更是我们家族的历史与文化的传承。在这里,我们可以感受到岁月的流转,感受到人间的亲情,感受到村庄的温暖。

夜幕降临,老屋沉沉睡去,只有那盏昏黄的灯光,默默照亮着游子归家的路。

二、炊烟

乡村里,醒得最早的是炊烟。

天蒙蒙亮,父母便喊我们起床。揉着惺忪的双眼,拉开门,看到的是自家屋顶上的炊烟开始袅袅升起,细细的、柔柔的,一时辩不清方向,盲目地东张西望,接着,左邻右舍的屋顶上也陆续升起炊烟,手挽手、肩并肩,在村庄的上空盘旋,然后恋恋不舍地迈开脚步,把属于村庄的气息播撒到遥远的天宇。

我们踏着露水去割猪草,割完一筐再回来吃早饭上学。在埋头割草的当儿,我们时不时要拿眼眺望家的方向,希望屋顶上急匆匆冒出一阵黑烟,那说明母亲在摊饼。摊饼先用急火,然后才小火。中午放学回来,几里外就盯着家的方向,希望那儿冒出的烟滔滔不绝,盘旋上升,那说明我亲爱的母亲在一口锅烧饭,一口锅炒菜,当然最希望的是那烟笔直地往上窜,天马行空,那一定是风箱奏鸣,家里肯定来了客人,柴火呼呼叫,锅上鱼肉跳,一、两个月才能吃上一次肉。晚上放学回来,我们希望自家烟囱冒出的烟像舞女裙幔一样,飘忽不定,那一定是母亲擀了面,面下熟了,要“软”火煮一会儿。

看过自家的烟,我们也自然会关心别人家的屋顶,我们甚至能够根据炊烟推断谁在煮饭,煮的什么饭。乳白色的炊烟轻盈盈的,那准是小姑娘添进了捋得整整齐齐的稻秸,不是在煮山芋就是煮粥;灰白色的炊烟步履匆匆,那准是刚进门的媳妇塞进了豆荚,不是煮鱼就是烧肉。一阵白一阵黑的炊烟手忙脚乱,那准是老奶奶扔的粗糠或者湿柴片,热着白天的剩饭剩菜。乌黑的炊烟时断时续,那准是家有老人生病了,一边烧着一边咳嗽。一次父亲见王二家一天没生火,推开门一看,夫妻俩吵得寻死觅活,原因是王二赌博输了一头壮猪。父亲揪着他去找赌友,要回了那钱。还有一次,母亲见五奶奶家一天没冒烟,赶紧拉开门,原来她一个人生病躺在床上,不停呻吟,母亲连忙把她送到医院,急性阑尾炎,来晚了会有生命危险。

天黑如漆,迷了眼的炊烟不愿再去高远的天空,只想留在树梢或屋脊上,和露珠一起过夜。这时候的我们还不甘心,如果谁家屋顶这时候还在冒烟,那一定是客人没吃好,我们便磨磨蹭蹭去这个人家蹭饭。母亲们对我们都很友善,每人两块白花花的肥肉或几只香喷喷的鱼丸必定少不了,这会让我们连手也舍不得洗,夜里都要吮上几回,连做的梦都是香的。

母亲是做菜的高手,每年正月初二,全家人要吃蛋茶,就是鸡汤粉丝加鸡蛋,每人一大碗,全家十几个人,需一尺七的大锅做。只有土灶、柴火才能做出这道色味俱佳的美食。至于母亲用铁锅煮的菜饭、扁豆饭、豇豆饭,则一样比一样做得好,盛上一碗,挑上一块猪油,整个屋子余香绕梁,久日不去。

十多年前,有人曾传农村要取消土灶,原因是污染环境,母亲找到村干部,说没有土灶我们还是农村吗?我们烧了几辈子的土灶,污染谁了?

炊烟袅袅,那是家乡在招手,那是母亲在召唤。

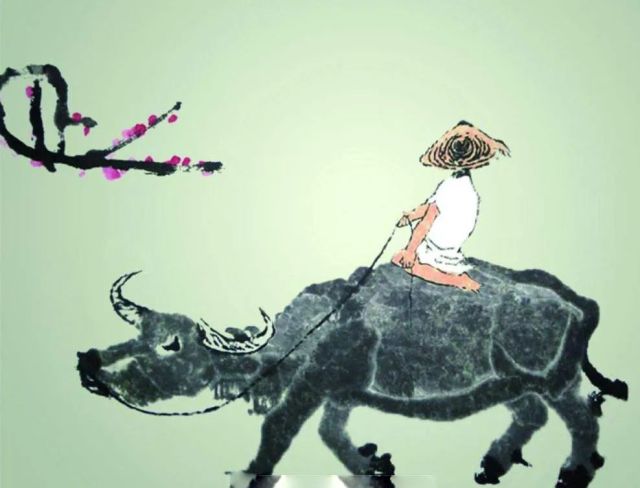

三、牧童

“八九燕子来,九九加一九,耕牛遍地走......”耕牛听见燕子的欢叫,懒懒地伸着懒腰,拖着犁耙犁开沉睡一冬的沃土,这时候,春天才真正的到来。

一汪汪春水漫到田埂,春耕的序曲悄然开始。耕牛拉犁昂然前行,养牛人江永祥一手扶犁,一手执鞭催促。他双脚泡在水田里,挽起衣袖,卷起裤脚,犁尖过后,田里的水一阵荡漾,引来一群白鹭跟着飞来,它们在寻觅藏在泥里的昆虫,过了一个冬天的昆虫懵懂间已成了白鹭舌尖上的美食。还有五、六只鸭子,嘎嘎地跟在后面寻找蚯蚓。农人、犁、水田、春天,浑然而成,天人合一,诗人的书卷气弥漫在田间,农耕图泼墨于胸怀。

星期天或放假我们去放牛,队里有两头大牛,一头小牛。晨露里,我们把牛牵到河坡上,将缰绳绕上牛头,牛一舌头卷进去,就是一把鲜嫩的青草。我们则在地上寻找草丛中的茅针,或找几只蚂蚱。太阳升起来,我们躺在草地上唱歌,最喜欢唱《歌唱二小放牛郎》:“牛儿还在山坡吃草,放牛的却不知道哪儿去了,不是他贪玩耍丢了牛,那放牛的孩子王二小......”

最高兴的莫过于骑牛过河,骑在牛背上的我们俨然成了大将军,“得儿驾”,手挥指挥刀,嘴里喊着“冲啊!”后面跟着千军万马。我们比谁先骑到对岸,谁先摘到岸上的香瓜,那是王三的砂土地,长不了庄稼,王三勤快,种起了香瓜。我们每次只摘一个,怕摘多了王三知道。尽兴归来,倒骑牛背,开始背诵老师刚教的诗句:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂,借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”我们将“酒家”改成“香瓜”,将“杏花村”改成“东华村”。王年成会削竹笛,一人一支,我们吹给垂柳听,吹给绿草听,吹给鸟儿听,但最喜欢的还是吹给老牛听。岸边挖猪草的女孩子和着我们的笛声高声唱起来:“牛儿还在山坡吃草,放牛的却不知道哪儿去了......”

牛吃饱了要去耕田,我们跟在江永祥后面,学着用缠绳打在牛肚上,喊着“脚跨!脚跨!”老牛甩着尾巴,打着响鼻,似乎在向我们问好。我们本来很喜欢江永祥,他每天睡在牛棚,夜里还要起来给牛拉尿,但有一件事却让我们改变了看法,春耕大忙,二百多亩地靠两头牛耕,两头牛的肩被轭磨破了,鲜血淋淋。我们心疼极了,要他让牛歇一歇,可他依然不肯,夜里用布条把轭包了一层又一层,第二天天刚亮又牵牛下田。我们一齐骂:“江永祥,毒心肠!”闷闷不乐回家,夜深了,看见江永祥从自家拎来两大桶豆饼,一把一把喂牛,那是牛最爱吃的。江永祥家养猪,本来那是给自家猪吃的。

江永祥开始训小牛耕地,他在前面一手牵着缰绳,一边喊着“脚跨”,小牛不走,赖在地上,他抓起手中的柳条便抽,直抽得小牛不得不爬起来。我们见他下手这么狠,又开始骂他:“江永祥,毒心肠!”江永祥呲牙朝我们吼:“细烂×子,你们这些打摆子也一样找抽,不抽不成人!”后来我们才知道,初生牛犊不怕虎,但怕柳条呀!

那条母牛老了,有牛贩子上门出600元收购,600元可是大钱呀,能买两条水泥船。牛贩子牵着牛走出村口,江永祥一个人跟在后面,牛不停地“哞哞”回头叫,我们忍不住鼻子一酸,眼泪哗哗流下来。牛贩子走远了,江永祥突然一下子蹲到地上,捂着脸嚎啕大哭。

从此,我们便不再骂他。

四、芦苇

芦苇是家乡最普通、最常见的一种植物。芦苇的学名蒹葭,诗经里《蒹葭》写道:“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。”这成了千古绝唱。芦苇叶似竹,茎中空,早春二月,乳牙般的芦笋破土而出,抽叶铺绿,河水很快被染成绿色。夏至一到,它霎眼间便窜出好高,亭亭玉立,满目青翠。细鱼小虾不谙世事,整天穿梭在茂密的芦苇中,此时的我们最兴奋,脱光衣服下河,沿着芦苇双手向里围,围到芦苇根部,冷不丁双掌一合,一只小虾在掌心活蹦乱跳,一扬手扔进嘴里。父亲说过,吃过活虾才会凫水,水乡少年个个都是浪里白条,这本领便是小虾教的。沿着芦苇向上寻,冷不丁会发现一只鸟窝,里面躺着几只鸟蛋,我们欣喜若狂,几个星期闻不到荤味,这鸟蛋便是最好的美食。上得岸来,折一枝芦管,斜削,就成了一管芦笙,我们个个顿即成了神乐手。

父亲第一个闻见夏天的味道,端午节一到,父亲便撑着小船去打竹箬。父亲带着我一头钻进芦苇丛,又长又滑的苇眉子开始在父亲手里俏皮地跳跃,像一个个精灵在翩翩起舞。父亲把摘下来的苇眉子顺齐放进竹篮里,回到家,放一大盆清水,将苇眉子养在水里,苇眉子一下子变胖了,变成了水灵灵的粽箬。父亲告诉我,新打的粽箬才香,陈旧的粽箬淡而无味。

三片粽箬在父亲手里飞舞,别看父亲的手又大又厚,但此时却灵活得很,装米、压实,再拿一根粽箬插进去,旋紧,霎时,一个有棱有角的粽子便裹成了。

父亲裹粽子只用糯米,别人家常掺些红枣、花生、豆瓣,父亲从不用这些,他认为,粽箬的香是自然的,糯米的香也是自然的,两种自然的香融在一起,那是原汁原味家乡泥土的香、家乡河水的香、家乡空气的香。而且粽箬青、糯米白,裹出来的粽子一青二白,像极了人间所颂扬的“一清二白”,看着就令人心情舒畅。

秋风起了,芦苇开始褪去一身青衣,渐渐的,身子瘦了一圈又一圈,枝条上朵朵银丝般的芦絮开始悠扬飘逸。这时候,父亲便去割下成排的芦苇,小心收集起芦花,打一种叫毛窝的草鞋。穿上这草鞋,冬天再也不怕害冻疮。奶奶从小裹的小脚,父亲每年总是第一个给她打,那毛窝像两只小兔子,我们喜欢拿手套进毛窝去逗奶奶,奶奶笑得合不拢嘴。父亲每天晚上都打,多了就拿到街上去卖,贴补家用。大的八角钱一双,小的五角。母亲用卖来的钱称肉买布,有时还给我二角钱,我先用五分钱给奶奶买一张髻网,奶奶最高兴,接过髻网笑得合不拢嘴,逢人便夸孙子懂事,将来能考状元。我们感谢父亲的手艺,更感谢那暖心的芦花。

芦苇一身都是宝,就连芦苇茎内的薄膜也能派上用场,父亲会轻轻从芦苇茎内取出薄膜,用作笛子的笛膜,午饭后、黄昏前,父亲常常一个人站在河边吹起来,父亲会吹好多歌,《东方红太阳升》、《游击队之歌》,还会吹《歌唱二小放牛郎》、《九九艳阳天》,吹着吹着,父亲的头发变成了雪白的芦花,吹着吹着,父亲的身子变成了一枚瘦瘦的芦苇。

下雪了,芦花随着白雪一起飞起来,飞呀飞,飞过故乡,飞过大海,飞过太平洋,我知道,那是我的乡愁。

作者简介:

黄跃华,中国作家协会会员,泰州市作协副主席,出版长篇小说《四月天》,中短篇小说集《诱变》《软肋》等,曾获《小说选刊》双年奖,《小说选刊》最受读者欢迎奖,泰州市政府文艺奖,丰子恺散文奖,江苏省“五个一工程”奖,紫金山文学奖等。

联系地址:江苏省泰州市姜堰区罗塘街道井巷2号(黄跃华文学工作室)

邮箱:1255989788@qq.com

邮 编:225500

手机号码:13852659288